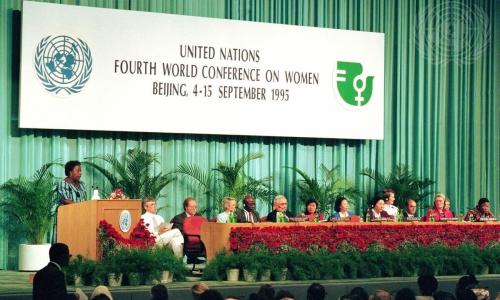

Mme Gertrude Mongella, de Tanzanie, qui a été Secrétaire générale de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes à Beijing en 1995, revient sur l'impact de la conférence trois décennies plus tard. Lors d'un entretien avec Afrique Renouveau, elle nous fait part de ses réflexions sur les réalisations et l'avenir de l'égalité des sexes à l'heure où les Nations Unies fêtent leurs 80 ans.

Afrique Renouveau : Les Nations Unies auront 80 ans en 2025, et vous célébrez également votre 80e anniversaire, quelles sont les étapes clés dont vous avez pu être témoin dans le parcours des Nations Unies ?

Gertrude Mongella : Merci beaucoup ! Je suis heureuse que vous me rappeliez que je suis une « sœur jumelle » des Nations Unies, ce qui est un très grand privilège.

Les Nations Unies sont nées d'un désir d'apporter la paix dans ce monde après la seconde guerre mondiale. Les nations qui existaient alors ont donc décidé de s'unir.

Cela signifie que la plupart des pays africains et asiatiques n'étaient pas encore des nations, ils étaient sous le pouvoir colonial. Cela m'a tout d'abord indiqué que les Nations unies étaient littéralement destinées aux pays déjà indépendants du monde, qui étaient peu nombreux.

Mais lorsque nous sommes devenus indépendants en Afrique, nous avons rejoint les Nations Unies. Nous avons pensé que les idées et les rêves des Nations unies étaient très utiles pour nous tous. Je vais vous donner un exemple : la Commission de la condition de la femme (CSW) a été créée en 1946, juste après la formation de l'Union. Je pense qu'il s'agissait d'une stratégie importante et tournée vers l'avenir, car les Nations Unies - en raison de la guerre, elles ont reconnu que les femmes avaient joué un rôle important dans le maintien de la société et des familles, et elles voulaient s'assurer qu'elles reconnaissaient au moins ce type d'activité que les femmes avaient exercé pendant la guerre.

Dans les pays africains, nous constatons la même chose : dans la lutte pour l'indépendance, de nombreuses femmes ont joué un rôle essentiel dans la libération du continent.

Je peux dire que c'est à Pékin que je suis devenue fonctionnaire internationale.

Si vous regardez cette époque, c'est là que vous voyez le rôle des Nations unies. Elles ont réussi à rassembler le monde entier. 181 nations se sont réunies, les ONG en grand nombre se sont réunies à Pékin. Cela m'a donné l'occasion d'apprécier le travail des Nations Unies, car seule une organisation comme les Nations Unies pouvait rassembler le monde et discuter d'un ordre du jour qui pouvait être décidé à l'unanimité à Pékin.

Ainsi, dans 80 ans, je devrais applaudir ma sœur ou mon frère jumeau, les Nations Unies. Jusqu'ici, tout va bien, comme moi, jusqu'ici, tout va bien. Alors que les Nations Unies continuent d'avancer, je continue également d'avancer pour faire de ce monde un monde meilleur.

À l'heure où nous célébrons Beijing +30, quelles sont vos réflexions sur les progrès accomplis jusqu'à présent ?

Tout d'abord, nous avons fait de la question des femmes un sujet permanent. Que cela vous plaise ou non, il s'agit d'un programme permanent. Dans toutes les activités de la planète, les gens ne peuvent pas éviter les femmes. Nous avons également fait en sorte que l'ordre du jour soit un ordre du jour humain, et non un ordre du jour de genre. Au début, il y a eu une erreur, [nous pensions] que c'était aux femmes de parler des femmes, mais avec Pékin, il est devenu très clair que l'agenda concerne à la fois les hommes et les femmes, et que si nous ne travaillons pas ensemble, si nous ne coopérons pas, nous n'y parviendrons jamais.

Quel était le sentiment du groupe il y a 30 ans et ce même sentiment d'optimisme existe-t-il encore aujourd'hui ?

Trente ans, c'est long.

J'ai récemment rencontré une jeune fille qui m'a dit : « Mama Mongella, je suis heureuse de vous rencontrer parce que ma mère m'a dit que lorsque vous êtes allée à Pékin avec elle, elle m'attendait ». 30 ans et elle est déjà diplômée, vous voyez que c'est long.

Maintenant, ce que nous devons faire, c'est que nous qui sommes allés à Pékin, nous sommes en âge de passer le relais aux jeunes pour qu'ils continuent.

Transmettons ce que nous avons décidé à Pékin et ce que nous avons vécu en 30 ans.

Tel est mon message aux jeunes : Nous ne perdons jamais à mettre en œuvre la plate-forme d'action [de Pékin], elle est toujours valable et il faut y travailler.

Nous ne pouvions pas résoudre tous les problèmes en 30 ans, parce que les problèmes que nous avions existaient depuis des siècles - et nous avons donc encore beaucoup de travail à faire.

Ce que nous avons fait à Pékin, c'est lancer une révolution - une révolution sociale, politique et économique.

Dans mes remarques finales, j'ai dit : « Une révolution a commencé : « Une révolution a commencé. Il n'y a pas de retour en arrière possible.

Les États membres des Nations Unies ont récemment adopté le « Pacte pour l'avenir », quels conseils donneriez-vous aujourd'hui aux dirigeants mondiaux pour aider le monde à accélérer la réalisation des ODD et des recommandations énoncées dans le Pacte ?

L'un d'entre eux est le concept que nous devons vraiment nous assurer que tout le monde comprend - ce concept d'égalité humaine - que les hommes et les femmes sont égaux - pas dans un sens qui dit que nous sommes égaux pour le plaisir d'être égaux, mais que nous sommes égaux en termes d'opportunités, et que nous pouvons également contribuer de la même manière au développement de nos nations.

Nous devrions vraiment y travailler - hommes et femmes ensemble.

L'autre chose est le contrôle des maladies, car nous avons vu avec le COVID-19 que si nous ne sommes pas prudents, nous pouvons tous périr en quelques années, donc le contrôle des maladies est très crucial.

Une autre chose est la pauvreté - l'éradication de la pauvreté. J'aimerais que les gens sachent ce que signifie être pauvre. On n'est pas assuré d'avoir son repas, on n'est pas assuré d'avoir un toit. La pauvreté ne se limite pas au manque d'argent. La pauvreté [peut aussi être] mentale.

C'est là que l'éducation intervient.

Avec la pauvreté mentale, vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas décider, donc [lorsque] nous parlons de démocratie et ainsi de suite, il s'agit parfois de pauvreté mentale - ce n'est rien d'autre que de la pauvreté mentale. Il y a donc la pauvreté financière, la pauvreté économique, mais aussi la pauvreté mentale. Et je pense que nous devons éradiquer tout cela si nous voulons être égaux.

Et cette égalité dont je parle va même jusqu'à l'égalité entre les nations, entre les régions, entre les communautés - parce que nous pouvons être dans un pays riche avec beaucoup de pauvres. La pauvreté ne se limite donc pas à un seul individu, elle s'étend parfois à plusieurs nations.

Enfin, le plus important, la paix. La paix est une question très sensible, et nous la tenons parfois pour acquise. Tant que nous n'avons pas de guerres, nous pensons que nous sommes en paix, mais la paix commence à l'intérieur de quelqu'un qui est pacifique. Certains actes commis dans nos sociétés actuelles sont le résultat d'un manque de paix au sein de l'individu. Par exemple, la violence à l'encontre des femmes, des enfants ou même des hommes. Ce type de violence est le résultat du manque de paix d'un individu dans la société et au niveau international.

Dans le monde entier, on assiste à une augmentation de la violence fondée sur le sexe. Quels sont, selon vous, les problèmes sous-jacents qui conduisent à cette situation ? S'agit-il, comme vous l'avez mentionné, de la pauvreté ou du manque d'éducation ?

Les deux à la fois. L'éducation ne signifie pas obtenir des diplômes d'universités ou d'établissements d'enseignement. Je pense que l'éducation signifie acquérir des connaissances. Certaines personnes n'ont pas la bonne connaissance de la société et des êtres humains, et cela est également accéléré par la pauvreté.

Mais il n'y a pas que la pauvreté, la pauvreté dont j'ai parlé est une pauvreté mentale - parce que certaines personnes sont très riches mais aussi très violentes. La pauvreté mentale est donc un autre problème. La plupart du temps, nous ne parlons pas de la pauvreté mentale, mais seulement de la pauvreté financière ou de la pauvreté en ressources, mais même celle-ci a un effet sur la violence.

Si vous regardez la situation en Afrique - il faut aussi examiner les gens qui ont l'excuse des cultures - la plupart des choses faites contre les femmes ne dépendent pas vraiment des cultures, elles dépendent de la pauvreté mentale et aussi du manque de connaissance de l'être humain.

Quelles sont vos principales préoccupations face à l'état du monde actuel ?

J'ai très peur pour la survie du climat. Je ne sais pas ce qui va se passer si nous continuons à subir des changements climatiques. Nous ne savons pas quand les pluies arrivent, ni comment elles arrivent. Nous ne sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas sûrs des températures des océans qui montent ou descendent. Nous ne sommes pas sûrs de ce qui va se passer avec la disparition de certaines espèces sur la planète. Je soupçonne que nous, les êtres humains, pourrions également périr dans cette situation qui perdure et qui résulte du changement climatique.

Quel rôle les femmes peuvent-elles jouer dans l'atténuation du changement climatique ?

Les femmes africaines sont les plus grandes botanistes. Je pense que les nations leur doivent beaucoup. C'est cette femme africaine qui connaît toutes les plantes de son environnement. C'est une botaniste. Sinon, elle ne survivrait pas. Nous n'avions pas d'hôpitaux, mais c'est grâce à ces femmes africaines - mère ou grand-mère - qui savent que telle plante guérit telle maladie, que telle plante est bonne à manger, que telle plante peut être utilisée à telle fin - ce savoir que nous n'avons pas rassemblé, ce qui fait que nous pensons que nous sommes très pauvres - mais je pense que, sur le plan botanique, nous sommes les meilleurs - les femmes. C'est là que j'aimerais voir plus d'efforts, pour utiliser les connaissances botaniques des femmes et même les connaissances scientifiques pour développer nos propres nations. Nous avons ignoré, nous avons marginalisé, nous pensons que nous ne pouvons dépendre que d'idées importées, mais nous, en Afrique, avons suffisamment de connaissances que nous devons utiliser pour construire nos propres nations. Nous avons vraiment perdu beaucoup de temps sans apprécier nos propres connaissances.

Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir ?

L'espoir pour l'avenir, c'est quand je regarde l'Afrique en particulier. Plus de 50 % de la population est constituée de jeunes. C'est un grand espoir. Ce que nous devrions nous demander, c'est : Comment allez-vous utiliser cette opportunité de jeunes gens pleins d'énergie, de jeunes gens que nous pouvons former pour un monde meilleur, de jeunes gens qui peuvent nous donner de l'espoir ? Si nous travaillons dur et utilisons les opportunités qui s'offrent à nous, en particulier avec les jeunes, garçons et filles, je suis sûr que le monde s'améliorera.